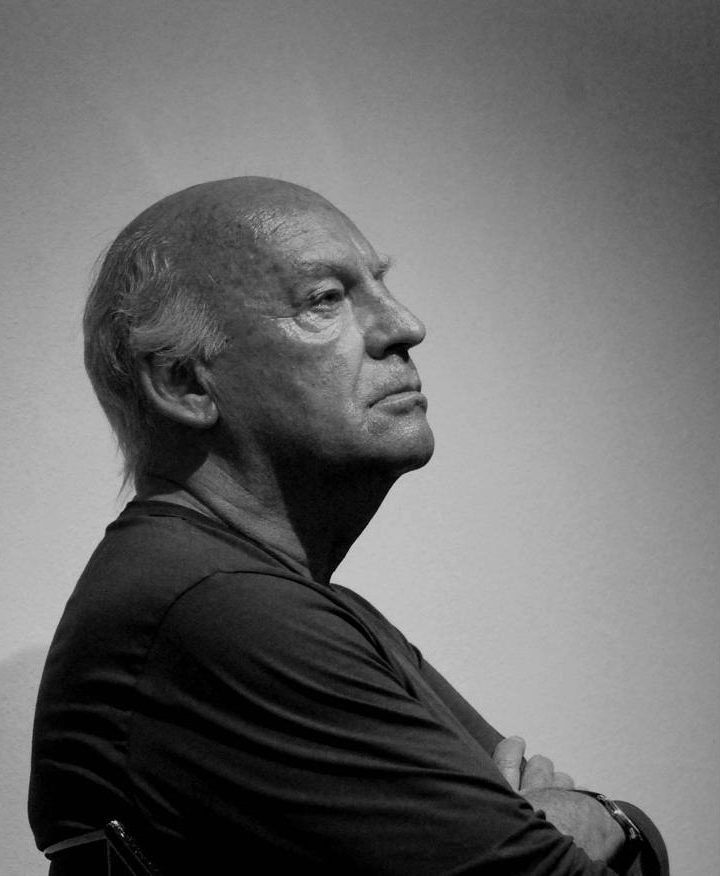

Eduardo Galeano dejó de escribirnos al morir de cáncer de pulmón el 13 de abril de 2015 en un hospital de Montevideo, ciudad en la que había nacido. Tenía 74 años.

Montevideo duerme su eterna siesta sobre las suaves colinas de la costa, indiferente al viento que la golpea y la llama, imperturbable ante los nacimientos y las muertes.

El hechicero conoce las voces que llaman a los espíritus.

Para enfermar a los sanos, sopla una concha de caracol hacia las frondas donde habitan el pecarí, el pájaro del paraíso y el pez que canta.

Para curar a los enfermos, mete en un pulmón la mariposa de la vida.

El hechicero sabe que no hay tierra, agua ni aire vacíos de espíritus.

La llamada remota de un moribundo lo ha guiado al hospital CASMU 2 de la Avenida 8 de Octubre, 3.288, en el barrio de La Blanqueada.

Entra en la habitación de Eduardo y se sienta en el borde de la cama, que da a una ventana abierta.

Duerme con máscarilla de oxígeno. Está solo.

El hechicero abre la mano en la que guarda un método infalible para espantar a la muerte. Infalible sólo antes de que la muerte se derrita y fluya por las venas. Es un colgante con una palabra grabada en una placa de aluminio. Le levanta un poco la cabeza y se lo cuelga. Tiene que protegerse con esa palabra noche y día. Es la palabra ABRACADABRA, que en hebreo antiguo significa: Envía tu fuego hasta el final.

El efecto es instantáneo: deja de respirar. Demasiado tarde para salvarlo por la palabra. Rápidamente, se la descuelga para que recobre la respiración.

Prueba un último remedio: Quita la mascarilla, le abre la boca para acoplar la suya y le sopla la mariposa verde de la vida. Lo curará si despliega las alas en los pulmones. Entonces veríamos cómo escapa por la boca una bola negra con multitud de ventosas. Saldría por la ventana y volaría más allá de las copas de los ceibos de flores rojas, de los jacarandás de flores violáceas, de los rascacielos de antenas grises. La perderíamos de vista al internarse en las nubes.

No sale la bola negra sino la mariposa verde, que cae al suelo con las alas pegadas. Las alas vibran hasta despegarse y la mariposa desaparece por la ventana.

El hechicero lo despierta poniendo una mano en el pecho y le susurra al oído:

-Vengo de lejos, del otro lado de la mar. No te traigo la muerte: ella te trae a mí.

El agonizante, concentrado en las flemas, sin fuerza para aclararse la garganta, escucha palabras sueltas. Ve un gigante inclinado hacia él: Cabellos blancos de quien ha lidiado con El Peligro. Gruesas cejas grises de quien sabe protegerse. Dos hondas arrugas en el entrecejo: marcas de pensar demasiado. Larga y espesa barba blanca con bigote sobre el labio, como si ocultara algo. Un ojo despierto y expectante; el otro, somnoliento y melancólico. Cara serena y cabeza de padre eterno.

El hechicero le habla al oído:

-El tuyo ha sido un largo camino hacia el desnudamiento de la palabra. Cuántas veces dijiste que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Que a veces, la única manera de decir es callando. Hay cosas que no pueden ser palabreadas, como la muerte. Así y todo, ¿quieres decir algo?, hijo mío.

Al escuchar la gravedad de la voz paterna, añora las palabras dulces y envolventes de su madre.

Eduardo, ojos entreabiertos, cara y cuello hinchados, toses, silbidos al respirar con fatiga extrema, ruidos de burbujas con pececitos en los pulmones, frío en las mejillas, siente que su cuerpo dolorido está queriendo mezclarse con la tierra americana.

-Di una palabra al menos -insiste el hechicero.

-Calla.

El escritor no pronunciará más palabras, ni para pedir un cigarrillo.

Se da cuenta de que nunca hubo un hechicero excepto en su cabeza. Ha necesitado sus palabras para calmarse ante la muerte, para salvarse de un morir mal vivido.

Se siente como un recién nacido que, arropado por el calor de las palabras y canturreos de la madre, se deja entrar en el sueño. Sueña que es un bebé que oye la voz de la madre cada vez más lejana, hasta extinguirse. La llama y se despierta.

Se prepara en silencio para deslizarse por el tobogán que termina en la muerte. Al principio de la bajada, siente la mano de la madre en la suya, hasta que se sueltan. Abandonará solo el tobogán. La culada al caer en tierra ya no la notará.

Se acuerda de lo que le decía a su madre: Yo no quiero morirme nunca, porque quiero jugar siempre.

Le descansa no querer jugar, ya ni siquiera con las palabras.

Da un mandato a la muerte: Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme como a los recién nacidos, del cuerpo de la madre. Desnúdeme como a los hijos, de la mar. Desnúdeme de mí.

Entre dos aleteos, sin más explicación, le parece que ha transcurrido su vida.

Se consuela con que una vez muerto, se aliviará de la enfermedad y del morir. Qué sencillo será entonces.

Habrá nada.

Qué serenidad, qué lucidez, de repente, por dejar de intentar imaginarse la Nada.

Qué dolor por el dolor que deja en quienes lo aman.

Se harta de tanto parloteo sentipensante.

Se sabe rodeado de su mujer, Helena; de sus hijos, Verónica, Florencia y Claudio; de sus nietos, Tom Nepomuceno, Lila… Tan cerca, tan lejos.

Le acomete un pensamiento, con la conciencia de que es el último: Llevo mi libertad conmigo.

La boca le sabe a higo.

En el aliento final, respira aromas de rosas recién abiertas.

Las venas de Eduardo se abren: se desangran.

Los dientes se convierten en granos de maíz, los huesos en tallos de yuca surcados de cicatrices, la carne se hace papa, boniato, zapallo…

————————————————————

Hay un relato de Memoria del fuego II: Las caras y las máscaras (1984), titulado No están nunca solos, que escribo aquí del revés como punto de partida. Mi cuento incluye textos de Galeano, en ocasiones modificados.

Libros de Galeano de los que tomo citas:

–Memoria del fuego (Trilogía)

–El libro de los abrazos

–Los hijos de los días

-Espejos

-Bocas del tiempo

Citas de otros escritores:

-“Como los hijos de la mar.” (Antonio Machado)

-“Cabeza de padre eterno.” (Guy de Maupassant en su descripción de Iván Turguéniev)

Latest posts by Ernesto Maruri (see all)

- EDUARDO GALEANO MUERE DESNUDO - 4 November, 2016

Leave a Reply